福島市の株式会社ニューオートは大切な車をお預かりする責任を真剣に考えている会社です

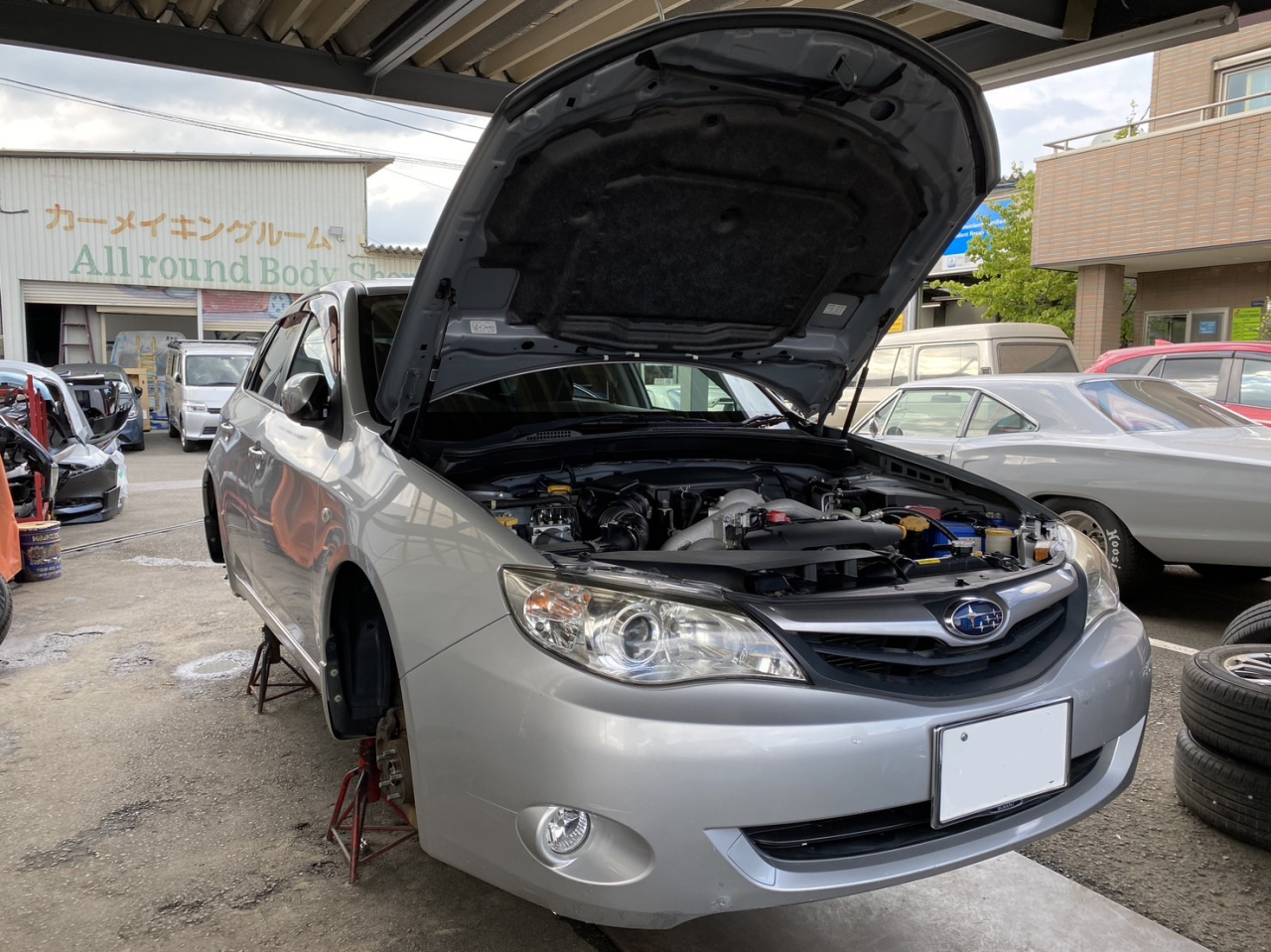

外車に強い工場です!塗装ブースもあるためスピーディーな対応可能

あなたの愛車、安心してお預けください。

当社は、

- 設備

- 技術

- 管理組織等

について厳しい認定基準をクリア。

自社工場で点検から整備、完成検査、車検手続きまで一貫して対応が可能です。

- 高い技術を保有した国家整備士があなたのお車をすみずみまでチェック!

どんな些細な不具合も見逃しません!

あなたの愛車を安心してお預けください!

お車に関するご相談は株式会社ニューオートまで!

またニューオートでは自動車特定整備事業も認証済みです。

エーミングをはじめハイブリッド車やEV車も対応可能。どんな車でもおまかせください。

テュフ認証プラチナを福島県内第一号で取得!

テュフ認証とは

世界でもトップクラスの認証機関であるテュフ ラインランド ジャパンが提供する『最新かつ高い品質の修理を行える工場』としての認証です。

テュフ ラインランド グループ(本社:ドイツ・ケルン)が定める第三者による中立的な認証制度です。機械・電子機器や医療製品などあらゆる製品に対して、安全性や機能の有効性が認められたことを認証するものです。

プラチナ認証は、最高水準にあたり、欧州の大型乗用車も含めた修理を想定し構築したものです。認証条件にはアルミの適切な作業環境や水性塗料の使用、詳細な品質管理体制等を含みます。

株式会社ニューオートでは、このプラチナ認証を福島県1号で取得しております!

国家1級自動車整備士のいる工場です!

自動車整備制度は、これまでのエンジンやブレーキなどを取り外して行う「分解整備」から、その範囲の取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等(電子制御装置整備)に拡大されました。その名称を「特定整備」に改められ新たな制度として令和2年4月からスタートしました!当社は、自動車特定整備事業の認証を取得いたしております。

1級自動車整備士とは

自動車の新技術の普及、自動車ユ-ザ-の保守管理を支援するため、早く、正確で、分かりやすい情報の提供、環境保全に向けた対応を目的とした国家資格です。

ここ数年で自動車には目をみはる最新の技術が搭載されるようになってきました。

様々な電子技術、複雑な構造など、目には見えないものばかりになってきています。今までの「工具」という物が「診断機」に変わってきている状況です。

1級整備士には高い整備技術はもちろんのこと、アドバイザー能力やコミュニケーション能力、そして環境保全、安全管理等の知識が求められます。

お客様へ「真のサービスをご提供する」ということを常に念頭に心がけております。

サービス紹介

鈑金・塗装

高い技術を習得した専門のスタッフが丁寧に修繕いたします。気になるキズやへこみだけでなく、大きな損傷でもお任せください。

安心してご依頼いただけるよう事前にお見積りを作成し、ご提示いたしますので、まずはご相談ください。

故障修理・整備

車の故障やメンテナンスもお任せください。最新の整備設備と技術で愛車をベストコンディションにします!

大切なお車を長くご愛用いただくためには日ごろの点検が欠かせません。 車検や定期点検だけでなく、長距離運転の前や気になることがあればお気軽にお立ち寄りください。点検・整備のプロが点検を行い、必要に応じて整備致します。

タイヤ交換、パンク修理、オイル交換 etc.

車検

私達ニューオートの車検は

"すみずみまでみる""しっかり整備する"自信の車検です。

必ず分解して整備・調整を行い続けています。

自動車保険

自動車保険、火災保険など、お客様をリスクからお守りする様々な保険。当社では、自賠責保険と併せて、お客様のライフスタイルにマッチする自動車保険をご案内致します。 さまざまな保険会社のプランの中から、自動車の利用状況、年齢、車種からお客様にとって最適な自動車保険をご提案します。

ボディーコーティング

車は、常に紫外線にさらされ塗装が劣化します。愛車だからこそ、これからも長く美しく乗り続けたい方には、ボディーコーティングがおすすめです。

お客様のご予算に合わせて様々なプランをご提案致します。是非、ご相談ください。

代車貸出

車検や急な故障の際にも株式会社ニューオートでは代車を完備しています。無料なので、安心して愛車をお預けください。

※ガソリン代は別途自己負担です。